がん治療における選択肢が増えるなか、がん患者さんが納得のいく治療選択をするうえで医師との円滑なコミュニケーションは不可欠です。乳がんや婦人科がんなどの女性がんにおいて、患者さんと医師の間のコミュニケーションにはどのような課題があって、納得のいく意思決定のために大切なポイントとは何でしょう。

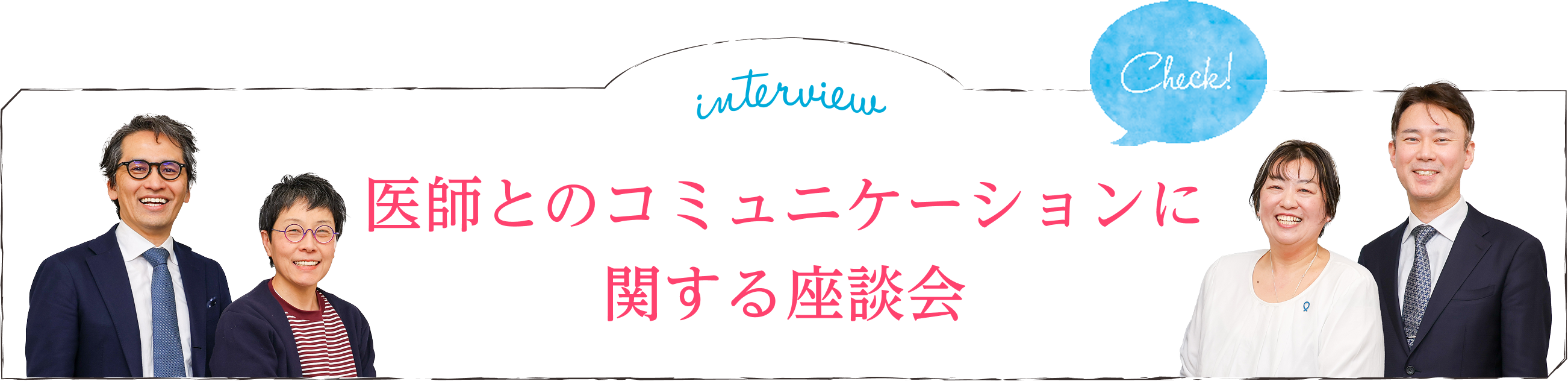

乳がんおよび婦人科がんの診療に携わっている先生方、そして乳がん経験者、卵巣がん経験者にお集まりいただき、「患者さんと医師のコミュニケーション・意思決定における課題」(テーマ1)、そして情報を医師と共有し、話し合いながら一緒に治療方針の意思決定をしていくプロセス「Shared Decision Making(SDM)の現状と今後の展望」(テーマ2)について話し合いました。

開催日時:2025年3月11日(火)

開催場所:ステーションコンファレンス東京

相良 安昭 先生

相良病院 院長補佐

山口 建 先生

広島大学大学院

医系科学研究科

産科婦人科学教室 教授

桜井 なおみ さん

一般社団法人

CSRプロジェクト 代表

片木 美穂 さん

卵巣がん体験者の会

スマイリー 代表

治療選択の際に聞きたいこと、伝えたいこと

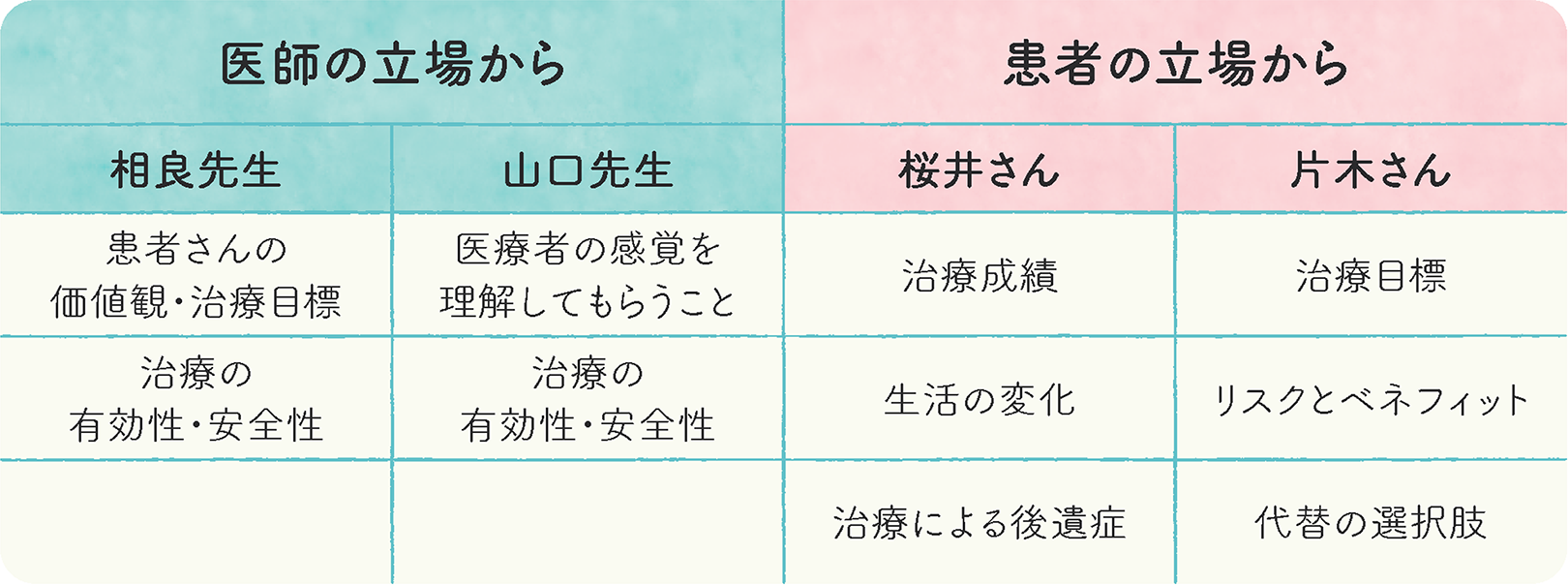

―医師の立場から

相良先生(以下敬称略):治療選択の際、医師としてはまず治療の有効性と安全性を考えますが、最も重要にしている点は、患者さんがどのような情報を知りたがっているのか、そして患者さんの価値観、何を治療のゴールとしているのかを聞いています。

山口先生(以下敬称略):治療の有効性と安全性について知っていただくことはもちろんですが、治療を始めるときに私たち医療従事者がもっている感覚もわかっていただけると助かります。データはあくまでも確率論ですから、実際に治療を進めてみないとわからないこともあり、私たちにも不安が全くないわけではありません。そのため患者さんに説明するときは、単にデータを示す、あるいは副作用や手術のリスクを並べるだけでなく、「仲間になって一緒に乗り越えましょう」という思いが伝わるよう努めています。

―患者の立場から

桜井さん(以下敬称略):患者としては、まず生きられる確率つまり治療成績を聞きたいのと、その治療を受けることで生活にどんな影響が出るのか、後遺症があるのかということを具体的に教えていただきたいと思います。

片木さん(以下敬称略):まず治療の目標、利益と副作用も含めたリスク、あとは代替の治療選択肢があるのかということを聞きたいと思います。

治療選択の際に、患者・医師それぞれの立場からの聞きたいこと・伝えたいこと

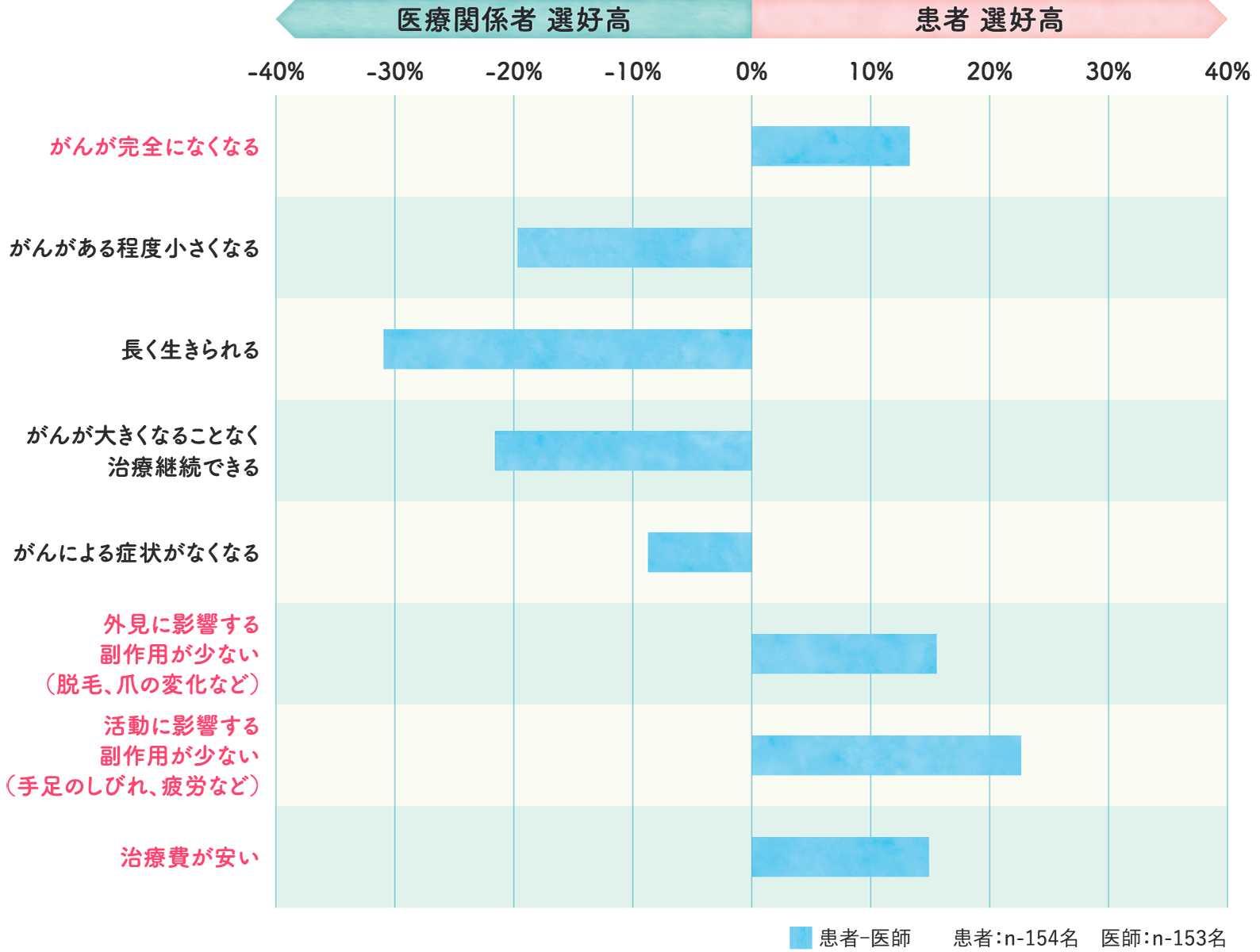

患者が重視する項目と医療従事者が考える患者の思いにギャップが

薬剤選択に対する患者と医療従事者の考えの相違に関して調査を実施しました。

(対象:婦人科がん患者[子宮体がん、卵巣がん])

| 目的 | 日本の婦人科がん患者に対する薬物治療においてSDMの現状を把握し、さらに適切なSDMを実施するため、患者の薬物治療に関する選好因子や医療関係者への期待を抽出し、医療関係者の考えとの相違や類似点を明らかにする。 |

|---|---|

| 対象 | 化学療法歴のある子宮体癌及び卵巣/卵管癌患者154名及び婦人科がんの薬物治療に従事した経験がある医師153名・看護師166名・薬剤師154名 |

| 方法 | 2022年11月28日~12月19日にWebアンケート調査を用いて日本全国からデータを収集した。 |

| 評価項目 | 主要評価項目:SDMに対する患者の希望と実態、患者と医療関係者間における薬物治療の選択において重視する項目の相違 副次評価項目:治療決定の際の他職種介入に関する希望と実態 探索的評価項目:医療関係者におけるSDMの認知度及び実施度、患者の意思決定における医師とのコミュニケーションでの満足度 等 |

| 解析計画 | 患者と医療関係者間の相違の評価は、回答者(本研究における有効回答数)が投票した上位3つの項目の割合(%)に対して、患者 -医師、患者-看護師、患者-薬剤師の累積度数に基づいてフィッシャーの正確確率検定により比較した。各累積度数に対してフィッシャーの正確確率検定を行い、p値(名目上のp値)を算出した。その他の評価については、要約統計量及び割合の差を算出した。 |

| 本研究限界 | 本研究はWebベースの調査であり、婦人科がん患者は調査会社によってオンラインで募集された。本研究では子宮頸癌患者は除外されたため、本研究の結果を婦人科がん患者全体に一般化することはできない。調査時点で化学療法後1年以上経過している患者が多く、想起バイアスを排除することはできなかった。医療関係者は医師、看護師、薬剤師で構成されていたため、解釈に限界がある。患者とその担当医療スタッフが調査対象になっていない可能性があり、実際の臨床現場の実態に一致しない可能性がある。情報やその他のサポートがどの程度提供されたかを示すデータは収集されていないため、患者の満足度におけるSDMの全体的な影響を判断することは難しい。SDMの影響は患者の満足度でしか評価されておらず、QOLや服薬コンプライアンス、治療効果は検討されていない。 |

名目上のp値:検証的な解析以外の解析で得られたp値は、「名目上のp値」と呼ばれます。「名目上のp値」は、単に統計的な仮説検定の手順に従って計算されたp値であり、その値が典型的な有意水準である5%(0.05)より小さくても、結果の重要性や、証拠の強さを示すものではありません。したがって、「名目上のp値」は、その値を主張や意思決定の拠り所にはできないという意味において“解釈できないp値”です。

薬剤選択において重複する項目に関する患者と医療従事者のギャップ

Abe M, et al. J Gynecol Oncol. 2025;36(3): e47より作成

利益相反:本研究はエーザイ株式会社の支援により実施された。著者にエーザイ株式会社の社員が含まれる。

片木:再発を繰り返す患者さんからは「がんは完全に消えますか?」という問い合わせが当会に非常に多く寄せられます。このことから、根治を目指せる段階とそうでない場合の治療目標の違いを主治医と共有できていない状況がうかがえます。アンケート調査結果にもあるように、患者さんは「がんが完全になくなる」ことをとても重視しています。卵巣がんの場合、なかにはステージ4でも抗がん剤治療でがんが見えなくなるぐらいまで縮小できるケースもあり、どうしてもがんを完全になくしたいと思ってしまうのでしょう。一方、上記の調査では医療従事者は「長く生きられる」ことを患者さんが一番重視していると考えているようです。しかし、患者さんとしては抗がん剤を投与したことで投与しなかった場合に比べ命がどれだけ延びたのか実感できないのです。また、医師から「画像所見や腫瘍マーカーの値をみると、がんの進行が抑えられて維持できていますよ」と説明されても、自分では命が長くなっている感覚はなく、「がんが消えれば治るのに…」と思ってしまうのです。この部分は患者さんと医療従事者との大きなギャップかもしれません。

桜井:がんのステージによって重視する項目は変わってくると思います。初発の場合、診断直後はがんが完全になくなることを期待しますが、術後も抗がん剤治療を行うことがわかり、何年か経過すると「必ずしもがんが完全になくなるわけではないんだなあ」と理解できるようになります。そして、目標は「がんを小さく維持して、長く生きる」ことに変わっていくのだと思います。

相良:初発例で根治を目標とするのか、転移・再発例でQOL(生活の質)を保ちながら、できるだけ長く維持し延命を目標とするのか、患者さんと目標を共有することが一番大事ですね。それぞれの患者さんのがんのステージを踏まえた治療目標をしっかり説明することが医療従事者側としては大切になります。

山口:大学病院という立場でセカンドオピニオン外来を行っていますが、大半の患者さんが病状と治療方針を正しく理解できていない印象です。「手術でがんをとり除けば終わりだと思うのですが…」など、術後の治療に消極的、あるいは不安を抱えているケースが多いのですが、これに対して私たちは「エビデンスの側面からのみでお伝えしますが…」と切り出し、具体的に数字を示して術後治療の必要性を説明し、主治医のもとに戻っていただきます。もともとセカンドオピニオンを求めて来院していることもあり、私たちの助言も比較的すんなり受け入れられています。こうしたことが結果的には主治医とよりよい信頼関係につながるのではないかと思っています。

相良:患者さんも意見を聞きに来ているので、説明を受ける心の準備が整っているわけですね。セカンドオピニオンは正しい情報を共有、認識する良い機会でもあるので、迷ったときはセカンドオピニオンを受けることをお勧めしたいです。

告知のとき:ーご家族や看護師にも同席してもらい、

必要に応じてあらためて説明の機会を設定

片木:卵巣がんの患者さんに、がんを告知された時に何を覚えているか、どんな説明を受けたのかを調査したことがあります。その結果、半数以上の方に解離性健忘がみつかったのです。よく言われる「頭が真っ白になる」状態ですね。告知直後は何も考えられない状態になっていることが多いので、先生方は系統立てて説明しているはずですが、その後あらためて説明の機会を設ける必要があると思います。

桜井:告知の際に一度に多くの情報を提供しても、頭が飽和状態になってしまいますよね。看護師にサポートに入っていただき、補足の説明をしてもらうのもよいと思います。

山口:患者さんが動揺して十分に理解していないかもしれないと思いながらも、別途時間を取るのが難しく、1時間くらいかけて最後まで説明を進めてしまうことがあります。

相良:あらためて説明する別の機会を設けた際は、ご家族や看護師にも同席してもらい、全員で内容を確認し合いながら治療の進め方を決めていくのがよいですね。

片木:再発したときは、診察室で一人の状態で告知される場合が多いのですが、それを患者さんがご家族に話すとき、もう一回、悲しみの追体験をすることになってしまいます。ですので再発を告知されるときにもご家族に同席して欲しいです。

相良:そういうつらい状況は少しでも避けなければなりません。再発を知らせるときも必ずご家族に同席していただくようにしています。

山口:事前に検査結果を把握している場合はそうした段取りをとれるのですが、診察時に検査結果を確認して再発と判断する場合もあり、患者さんが一人だけの場合に伝えざるを得ない状況もあります。ただ、治療中に効果がなくなってきたなと感じ始めたときは早めに再発の徴候をそれとなく伝え、心の準備をしてもらえるように努めています。いずれにしろ治療が変わる時は別の日に必ずご家族同席のうえ再発とその治療について約1時間かけて説明しています。

ー患者の希望、価値観を全員で共有し、治療目標をしっかりすり合わせる

桜井:数値が悪くなっていくと良い話はなくなり悪い話ばかりになり、先生も心苦しいと思いますが、患者としてもつらいです。そんな状況だとしても、例えば脳転移が疑われそうだけれど放射線治療という選択肢があって・・というように、次の手立ても一緒に話してもらえると少し気持ちが落ち着きます。進行がんの患者さんたちは、嫌な話しか聞けなくなるのがつらく、病院に行きたくなくなってしまうという話はよく聞きます。

相良:だからこそ、私たちは治療困難になったときのためのACP(Advance Care Planning:人生会議)※を実践してきています。これにより、患者さんの不安な気持ちが少しでも和らぎ前向きな気持ちになってもらえればと思っています。

※ACP:将来の変化に備え、今後の医療およびケアについて、本人を主体にそのご家族や近しい人、医療・ ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援する取り組みのこと。

桜井:画像所見や腫瘍マーカーに着目すると良い話はなくなってしまうので、生活の話も含めたほうがよいと思います。お互いに腫瘍マーカーの値などの検査結果に執着せず、例えば子供や仕事のことなど、治したい気持ちの背景も念頭に置きながらギャップを埋める努力が大切だと思います。数値を下げることがゴールではないことを医師と患者さんでしっかり共通認識を持っておくことが重要であると思います。

山口:医師側は患者さんの希望は聞きながらも治療を中心に考えて説明しがちで、ここにギャップを感じます。患者さんは自分の送りたい生活についての希望を伝える、同時に医師側は患者さんの価値観を聞く姿勢も心しておくという、双方の向き合い方が大事でしょう。

片木:患者さんが知りたいことの多くは再発、治癒、治療効果など不確実性が高い内容です。先生方も絶対とは言えないところが難しいところだと思います。患者会でも、不確実性の大きい問題へのサポートはとても難しいことを実感しています。

相良:治療状況が難しい中、患者さんの希望が治癒であるときと、医師は治らないと思っているときとのギャップをどう埋めるか。まずは今後のこと(生命予後のこと)を患者さんがどれくらい知りたがっているのかを明確にして、知りたいと思っている患者さんには受け止める準備ができていることを確認してご本人とも話し合いを進めていきます。知りたがらない患者さんには、治療方針の決定を任されているご家族と話し合っていきます。

患者さんは医学的知識を増やすよりも、医師とスムーズに情報交換できるコミュニケーション力を

山口:SNSやインターネットで頭の中が不正確な知識でいっぱいになってしまうと、それを訂正するのに時間をとられてしまうのが問題です。

相良:同感です。患者さんにわかりやすく伝えるのが私たちの役割でもあるのですが、根拠のない情報を鵜のみにされるとそれを修復するのが困難になったりするので避けていただきたいです。

桜井:治療方法を学ぶことが大切だと思っている患者さんは多いですが、そもそも患者さんが医学知識で医師に追いつく必要はないし、追いつけるはずもありません。情報を体系立てて整理しているのではなく、いろいろな情報をつまみ食いして頭でっかちになっている患者さんが増えているように思います。それよりも、自分の価値観や希望を医師に伝えることが大事だと思います。

片木:患者さんやご家族が論文を読み込んで主治医のようになっていることもあります。ですが、初回治療の論文なのに再発例にあてはめて質問するなど、必ずしも正しく読み込んでいないケースもあります。また、患者さん本人の意向を十分に聞かないで、ご家族が先走って相談したり、思い込みで治療方針を医師と話し合ったりしてしまうのも避けたいですね。最近はSNSなどのコミュニティができていて、多くの患者さんが間違った情報をたくさん吸収してしまっています。なぜ主治医よりもSNSを信じてしまうのでしょうか。

桜井:SNSなどで何か1つ調べると、最近の検索エンジンの仕組みで、それに関する情報しか入ってこなくなってどんどん濃くなっていきます。ですから、「患者力を上げよう」という意識はなくしたほうがいいと思います。患者力というのは、医学的な知識を勉強することではなく、自分の価値観や希望を明確に伝えられることだと思います。

片木:患者さんはどう生きたいのか、髪の毛が抜けない治療を望む、仕事を続けたい、子供と一緒にいたいなどの自分の希望を率直に伝え、かつ主治医に教えてもらいたいことをスムーズに聞き出せるようなコミュニケーション力を身につけたほうがいいと思います。「賢い(医学的知識豊富な)患者になりましょう」というのもやめたほうがいいです。「先生、自分の価値観にあった治療選択はどれですか?」という姿勢の方が大事です。

桜井:そう言えることが一番大事ですね。「私はこんな風に生きたい!どうしたらよいですか」とコンサルテーションすればいいのです。

相良:たしかにSNSはアクセスしやすく、いろいろな人の意見を目にして自分にあてはめがちですよね。それぞれ状況が違うわけですから、目にした情報を安易に信じるのはリスクがあります。

より効率的なコミュニケーションのために

片木:2022年に患者さん160人に行ったWebアンケートでは、約半数の方が不安や悩みを医師に伝えられない時があり、その理由の1つに「医師が忙しそう」と言う項目が挙がっていました。医師が患者さんの希望を聞くことはもちろん大切ですが、聞き続けると話が終わらないことがよく起こります。ですので、「頭の中に不安や悩みがたくさんあっても、その風船の大きさは違うよね。大きい風船を2つぐらい抜けば、一気にスペースができて楽になるから、まずその2つを解決しましょう」と、医師に聞きたいことを2つに絞ろうとアドバイスしています。聞きたい内容の優先順位を決め、頭で整理しておくことも大事だと思います。

桜井:私は聞きたいことを3つにまとめることを心がけています。毎回、質問を3つに絞ってから受診に臨むようにしています。そのために、外来で聞きたいことを日頃から手帳に書き出しておき、受診日が近づいてきたらそれらをながめて優先順位をつけるようにしています。

相良:そういうふうに論理的に考えられる患者さんばかりならよいですね。

片木:先生に質問し過ぎる人ほど、何に対してどう回答してもらったのかがわからなくなり、帰宅後に頭が混乱していることがあります。「質問を紙に書いて診察前に先生に渡しておけば、スムーズに回答がもらえますよ」と勧めることもあります。

山口:話し始めると長くなりがちなときもあるので、たしかに紙に書いてきてもらえば効率的に回答できるかもしれません。

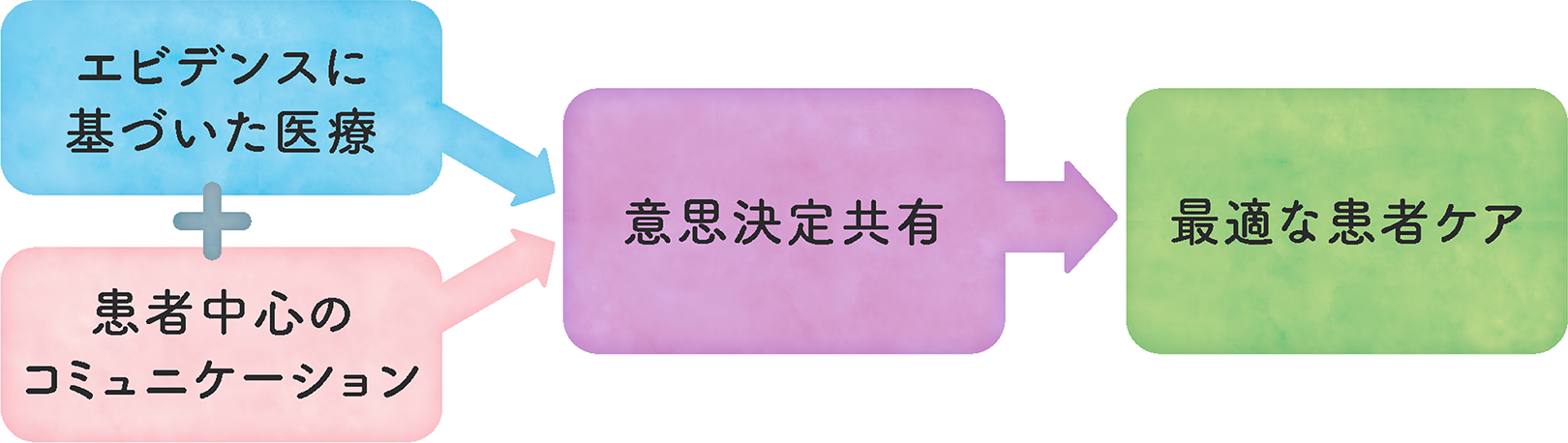

SDM(Shared Decision Making)とは

SDM(Shared Decision Making)とは、医療従事者と患者さんがエビデンスを共有して共に治療方針を決定するという考え方で「共有意思決定」と呼ばれます1)。患者さんを中心としたがん治療の重要性が増している中2)、最適な治療の決定のためにはSDMが必要と考えられており、近年重要視されています。

1)Hoffmann TC, et al. JAMA. 2014; 312(13): 1295-6より作成

2) Narbutas Š et al, Front Pharmacol. 2017; 8: 698

SDMの概念普及のためにできること

相良:先ほど申し上げたように乳がん領域では、これまでACPの普及と推進が実践されてきた経緯があります。ACPは治癒困難な患者さんに対するSDMの1つでもあります。日本乳癌学会のセミナーやシンポジウムの議題にACPやSDMが多くとりあげられるようになってきていますので、今後も学会をあげて取り組んでいく姿勢は大事だと思います。患者さん主導でSDMを実践するのはなかなか難しいので、医療従事者がSDMを十分に認識したうえで適切に情報を提供し、一緒に話し合っていくプロセスを理解しておくことも重要でしょう。

山口:婦人科がんの場合、子宮温存あるいは妊孕性を踏まえた治療を考えるものの、初回治療は選択肢が限られている状況があります。「患者さんの人生を決めつけてしまうなぁ」と思いながら説明せざるを得ない感覚も否めず、SDMを普及させるためにも実はもう少し患者さん主体の治療方針にしなければならないとずっと感じています。

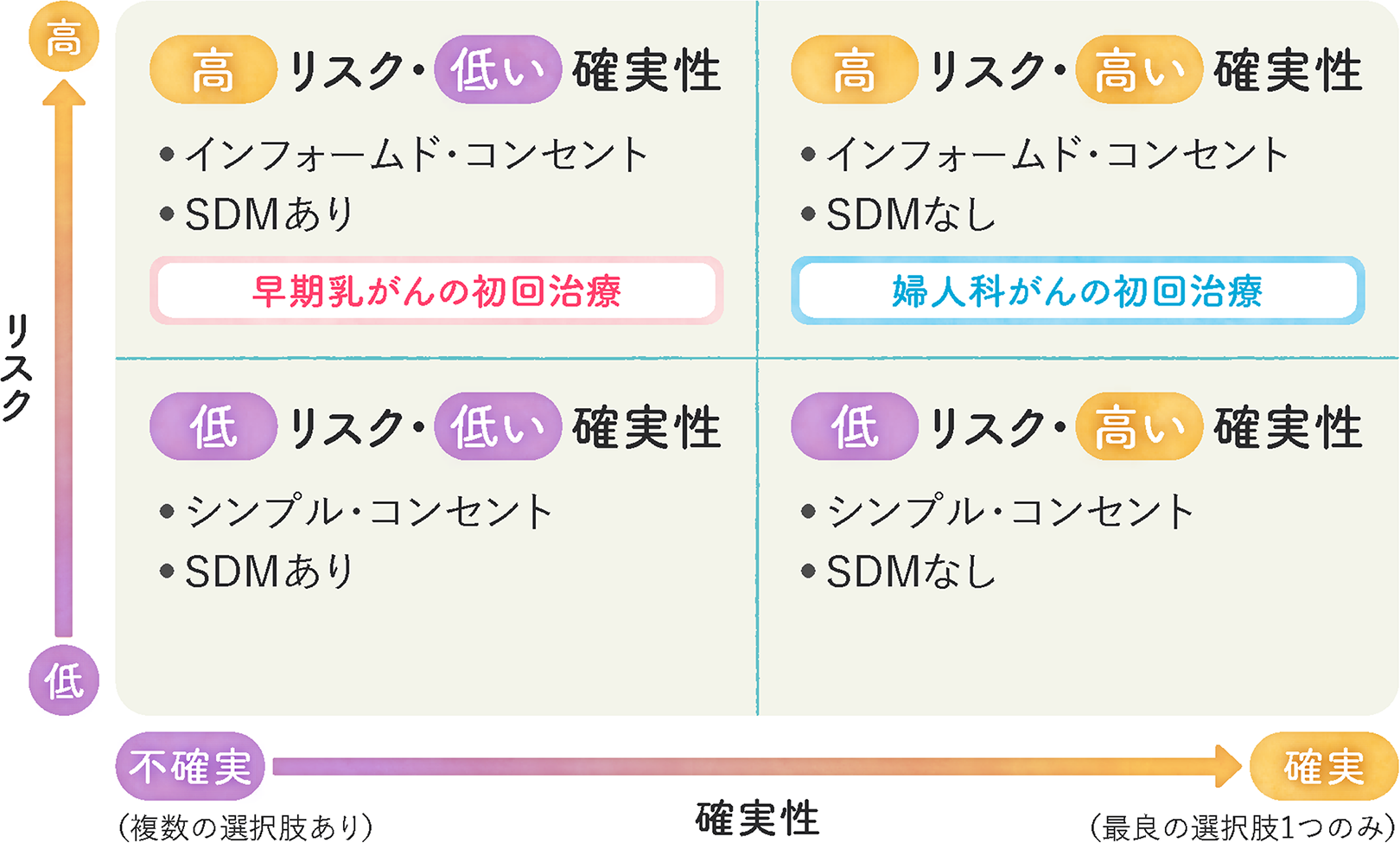

相良:治療選択肢が1つに限られる場合は、インフォームド・コンセントで十分であり、複数の選択肢がある場合はSDMが必要だと考えられています(図)3)。乳がんは初回治療から複数の選択肢が考えられますが、婦人科がんでは初回治療の選択肢が限られている、といった疾患の背景の違いがあるのかもしれません。

▼図:医療における意思決定場面の4タイプ

監修:相良先生

3)Whitney SN, et al. An Intern Med. 2004; 140(1): 54-9.

桜井:たとえ治療方法が1つしかなくても、医師と患者さんとの間で納得のいく話し合いができていればそれは十分なSDMだと思います。たぶん意識できていないだけで、実はSDMを実践しているのではないでしょうか。

山口:そうですね。その治療が適切であることをきちんと説明して、患者さんがそれを受け止めて意思決定するというプロセスを踏んでいればよいですね。

片木:先ほど学会の話題が出ましたが、婦人科がんの領域でもいろいろな学会でSDMが議題となっていますし、卵巣がんのガイドラインにも掲載されています。患者さんとしてもSDMを目にする機会はどんどん増えていると思いますので期待しています。

納得のいく意思決定をするための心構え-医師と患者それぞれの立場で-

山口:医師としては、患者さんがどのように生活したいのか、何を大切にと考えているのかをもっと知るべきだと思っています。そうした状況にもっていくためにも、患者さんが気持ちを素直に伝えられる人間関係を構築することが大事だと思います。

片木:「もう治療法がありません、治療は難しいです」といわれるときに詳しく理由を説明されないケースがあり、患者さんが疑心暗鬼になってしまいます。これ以上は治療ができないという結論だけでなく、今後の治療方針を提案するに至ったプロセス、理由をきちんと説明して欲しいのです。一方、患者さんは、安易にSNSに意見を求めず、しっかり話し合わなければいけない相手は医師だということを肝に銘じておくべきでしょう。

桜井:先生方には、平易な言葉できめ細やかな説明を心がけていただきたいと思います。一方、乳がんの治療は長丁場になりますので、患者さんとしては不安な気持ちや弱さを全部わかってもらうよう、自分をさらけ出す勇気をもつことも大事だと思います。

相良:前半でもお話しましたが、医師としては患者さんが何を知りたがっているのか、ニーズを聞き出すことが大切でしょう。そして、医師と患者さんとが治療のリスクとベネフィットを正しく理解し、治療のゴールを共有できるよう話し合うことに尽きると思います。